急増する適応障害。病気を正しく理解して薬ではなく心理療法・カウンセリングで治療を。

昨今の精神障害として、適応障害が急増しています。適応障害から過食症を発症してしまう場合も多いようです。

適応障害は薬で治るものではありません。ちゃんと病気を理解して治していっていただければと思います。

(執筆:SINBI代表カウンセラー 福山 裕康)

① 適応障害とは

適応障害とは、「明らかなストレス因子(例えば学校・職場・人間関係・転居・生活の変化など)にさらされた後、その人にとって耐え難い・適応しづらい状態となり、気分・行動・身体面に症状が出て、日常生活・社会機能に支障を生じている」状態を指します。

例えば、「転勤」「部署異動」「引越し」「新しい人間関係」「失恋」「家庭内の変化」など、環境や役割の変化・負荷がきっかけとなることが多いです。

そのストレス因子が明確である点が、他の精神疾患(例えばうつ病や不安障害)と比べたときの大きな特徴です。

症状は比較的短期間(通常はストレス開始から3 か月以内に発症)に出現し、ストレス因子が解消されるか適応が進めば6 か月以内に改善する場合が多いです。 ただし、ストレスが長期・継続的であったり適応が進まないと「慢性化」することもあります。

② 主な症状・影響

適応障害では、次のような症状・影響が現れやすいです。

情緒面/心理面

- 気分が落ち込む、憂うつ、涙もろくなる。

- 強い不安、緊張、焦燥感。

- 怒り・苛立ち・イライラ。

身体・行動面

- 不眠、食欲不振、頭痛・腹痛・動悸など身体症状が出ることも。

- 暴飲暴食、過剰な休息・回避行動、仕事・学校・人付き合いがうまくいかないなど、行動変化が出ることもあります。

社会・機能面

- 本来こなせていた仕事・学業・家事が困難になる。

- 人との交流を避ける、日常生活が滞る、場合によっては欠勤・休学・休職につながる。

③ なぜ発症するのか/要因

適応障害の発症には以下のような要因が関わります。

- 明確なストレス因子:生活の転換、役割の変化、人間関係の破綻などが典型。

- 個人差:性格・気質・過去の対処経験・耐ストレス性などにより、同じ出来事でも反応が異なります。

- 継続・複合ストレス:ストレス因が長期・重複・複雑であると、より症状が強く・慢性化しやすい。

このように、「ストレスに対する適応がうまく進まない」ことで起こるのが適応障害の本質といえます。

④ 治し方・回復へのステップ

ここが最も重要です。薬だけで済ませてしまうと、本質的な回復には繋がりにくいため、心理的な支援(カウンセリング・心理療法)が必須という点を強調します。

メインの治療アプローチ

- 心理療法/カウンセリング(対話療法):個人・家族・グループいずれの形式もあります。特に、ストレス因子の明確化・対処スキルの習得・思考パターンの調整・感情の整理が中心。

- 例えば、認知行動療法(CBT)は、ストレスに対する反応・思考・行動を整理・変えるのに有効という報告があります。

- ストレス因子の調整/環境対応:可能であれば、ストレスの原因そのものを軽減または除去すること。例えば、職場の配置変更・負荷の減少・役割の見直し・休職など。

- 日常生活の見直し・セルフケア:適度な休息、睡眠・食事・運動の基盤を整える。信頼できる人に相談する。無理をしすぎず早めのケアが重要。

- 薬物療法(補助的):気分が著しく落ち込んだり、不安・不眠が強い場合、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬などが用いられることがあります。ですが、これは「主役」ではなく「補助」的な位置づけです。

なぜ「カウンセリング・心理療法」が必須なのか

- 薬で症状(たとえば気分低下・不安・睡眠障害)を一時的に和らげることは可能ですが、「なぜそのストレスに対して過剰な反応をしてしまったのか」「どうすれば適応できるか/再発しないか」という根本的な学び・変化は、心理療法による働きかけなくしては十分に得られにくいと、研究でも指摘されています。

- ストレス因子が継続していたり、適応作業が進まない環境下では、薬だけでは改善が遅く・再発リスクも残ります。心理的処置・環境対応を並行して行う方が予後が良いという報告があります。

回復までの目安・ポイント

- 多くのケースでは、ストレス因子に対する適応が進み、治療開始から6 か月以内に症状が改善することが多いです。

- しかし、ストレスが長引く・環境が変わりづらい・適応に支援がない場合には「慢性化」しうるため、早めに援助を受けることが賢明です。

- 自分でできる取り組みとしては以下が挙げられます(専門治療と並行して行うべき)

- ストレス因を明らかにする(何がつらいか/変えられるか)

- 信頼できる人に相談する・話を聴いてもらう

- 生活習慣を整える(睡眠・食事・運動)

- ストレス対処スキルを身につける(深呼吸・リラクセーション・時間管理・役割の見直し)

- 薬に頼りすぎず、心理的支援を必ず併用することを意識する

- 無理をせず、少しずつ回復を積み重ねる

⑤ 活用・注意点

- 「ただ気分が落ちている」や「ちょっとストレスが続いている」だけで放置すると、他の精神疾患(例:うつ病・不安障害)に発展する恐れがあります。適応障害は「ストレス‐反応型」の障害として位置づけられており、原因が明確な点が特徴ですが、適応が進まないと状況は悪化します。

- 相談・受診のタイミングとしては、ストレス因を自分で変えられない・抑うつ/不安・眠れない/生活機能に支障ありと感じたら、早めに専門家(心療内科・精神科・臨床心理士)に話を聞いてもらうべきです。

- 職場・学校などで「環境を変えられないから我慢する」「薬だけで何とかなるだろう」と考えるのはリスクがあります。やはり「環境・心理・生活習慣」を包括的に見る視点が重要です。

- 心理療法を受ける際、「ただ話すだけ」ではなく、ストレス因子を整理し、適応スキルを学び、行動変化につなげるプロセスが大切です。信頼できる専門家とともに進めることが望ましいです。

⑥ まとめ

適応障害は「誰でも遭遇しうる」ストレス‐反応に端を発する状態ですが、放置すると日常生活・仕事・人間関係に深刻な影響を及ぼします。だからこそ、薬だけに頼るのではなく、カウンセリング・心理療法を中心に据えて、環境対応・生活習慣・ストレス対処スキルを整えることが回復の鍵となります。

あなた自身や周囲の方が「最近どうもストレスが抜けない」「変化に対応しづらい」「以前ならできた日常がつらく感じる」という場合には、早めに“話を聴いてくれる専門家”を頼ってください。

また、

適応障害を治していく上で大事なのは、心の安定です。

心の安定のためには、まず自分を知ることがとても大切です。

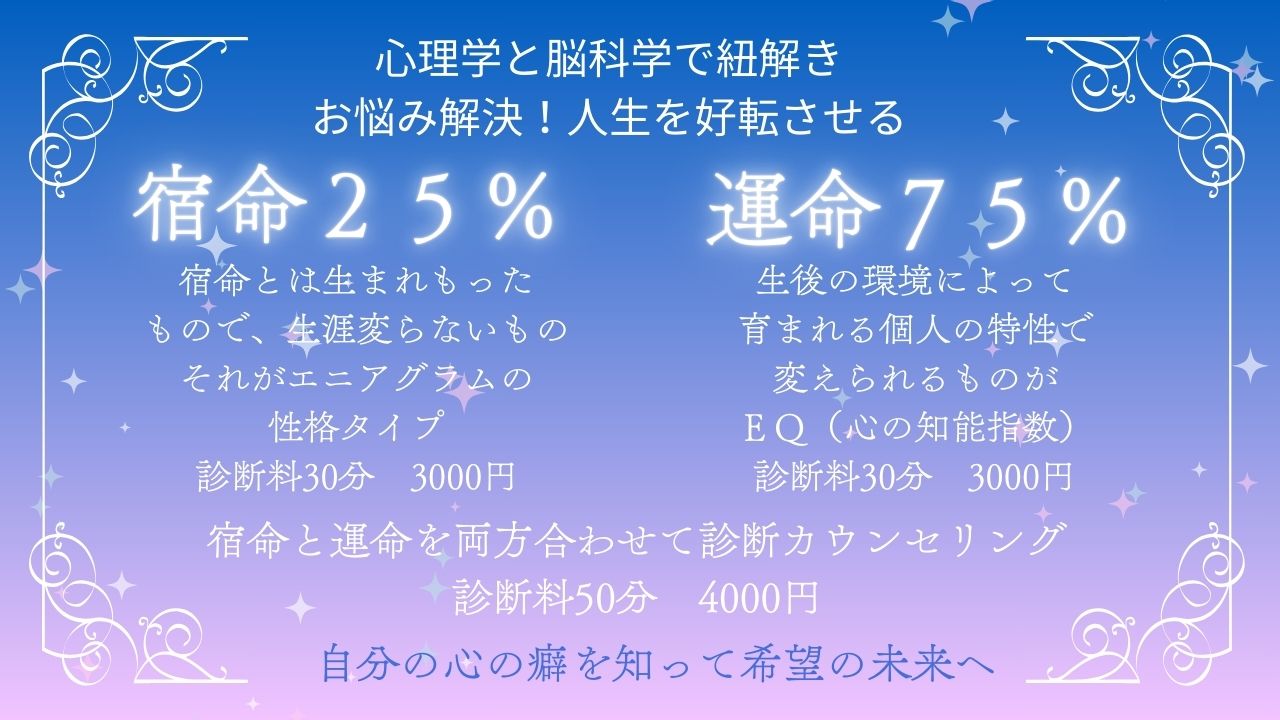

そのためには、エニアグラムがとても役立つツールとなります。

エニアグラムについては、宿命として診断するサービスを行っています。

宿命と運命を占いではなく心理学と脳科学で明らかにしていきます。

エニアグラムとEQ(心の知能指数)で診断(数値化)していきます。

宿命エニアグラムと運命EQの診断の詳細・お申込はこちらからどうぞ!

こちらの記事も参考に>【摂食障害】親子の愛のやり直しで摂食障害を治す方法とは?

親子の愛のやり直しで摂食障害を治す方法とは?

もしあなたが、本格的に不眠症や過食・摂食障害を何とかしたい!!と思っているのなら、、、

ぜひ「最新版摂食障害克服ハンドブック」を手に入れてください。

▼こちらの公式LINEからお申し込みください(無料です)

この摂食障害克服ハンドブックでは、12年の経験と1,000人以上の摂食障害の方々へのサポートを通して培った「摂食障害を克服する方法」を

無料で手に入れることができます。

摂食障害や拒食など「摂食障害」って結局何なの!?ということが分かれば、克服する方法も見えてくるはずです。

さらに、SINBI代表カウンセラーとの無料電話相談がご利用いただけます。

自分の状態を専門家に聞いてもらうだけでも心が軽くなる場合がありますよ。

【書籍紹介】

心を強くする心理カウンセリング SINBI

代表カウンセラー福山 裕康の著書

「ハートを開けば摂食障害は治る!Ⅰ 」

アマゾンで無料でご覧いただけます。