過食を止めるために~ 糖質社会と向き合う~

現代食の特徴・・・それは、裏に潜む糖質過多・・・つまりそれは、知らず知らずに摂取している裏に隠れる糖質。

何も考えずに食事をしていると糖質過多になってしまう現代。それが過食の原因にもなっているのです。

(執筆:SINBI代表カウンセラー 福山 裕康)

摂食障害の過食を止めるために ― 糖質社会と向き合う

私たちの食生活は、戦後の食糧難を乗り越え、豊かさの象徴として「甘いもの」「炭水化物」が身近にあふれる時代へと変化しました。手軽にエネルギーを補給できるパンや麺類、コンビニスイーツ、清涼飲料水。気づけば、日常の食事の中心は糖質に偏りやすくなっています。

しかし糖質は摂りすぎると血糖値の急上昇と急降下を繰り返し、脳は「もっと糖を!」と強い欲求を出します。これはアルコールやカフェインと同様に「依存症的な仕組み」とも言えるものです。そのため摂食障害の「過食」に糖質依存が絡んでいるケースは少なくありません。食べても食べても満たされない、やめたいのに止まらない――その背後には、身体的にも心理的にも糖質に囚われた悪循環が存在します。

一方で、こうした現代の食環境への反動として「糖質制限ダイエット」が注目を集めています。血糖値の乱高下を防ぎ、インスリンの過剰分泌を抑える効果は確かにあり、糖質依存から抜け出す一助となる人もいます。しかし、極端な糖質制限は長続きしづらく、かえって「解禁した瞬間に過食がぶり返す」というリスクも孕んでいます。つまり、糖質制限は「毒にも薬にもなる」両刃の剣なのです。

過食を止めるために大切なのは、「糖質ゼロ」や「我慢一辺倒」ではなく、血糖値が安定しやすい食べ方を少しずつ習慣にすることです。たとえば――

-

白米を玄米や雑穀米に置き換える

-

スイーツの代わりに果物やナッツを選ぶ

-

食事の最初に野菜やタンパク質を摂る

こうした工夫によって血糖の波を穏やかにし、「食べたい」という衝動そのものを弱めていくことができます。

過食は「意志の弱さ」ではなく、現代社会の糖質過多な環境と体の仕組みが生み出す自然な反応でもあります。だからこそ、敵視するのではなく理解し、ゆるやかに整える視点が必要です。糖質との新しい付き合い方を見つけることが、摂食障害からの回復につながる第一歩となるでしょう。

また、

食を見直して実践していく上で大事なのは、心の安定です。

心の安定のためには、まず自分を知ることがとても大切です。

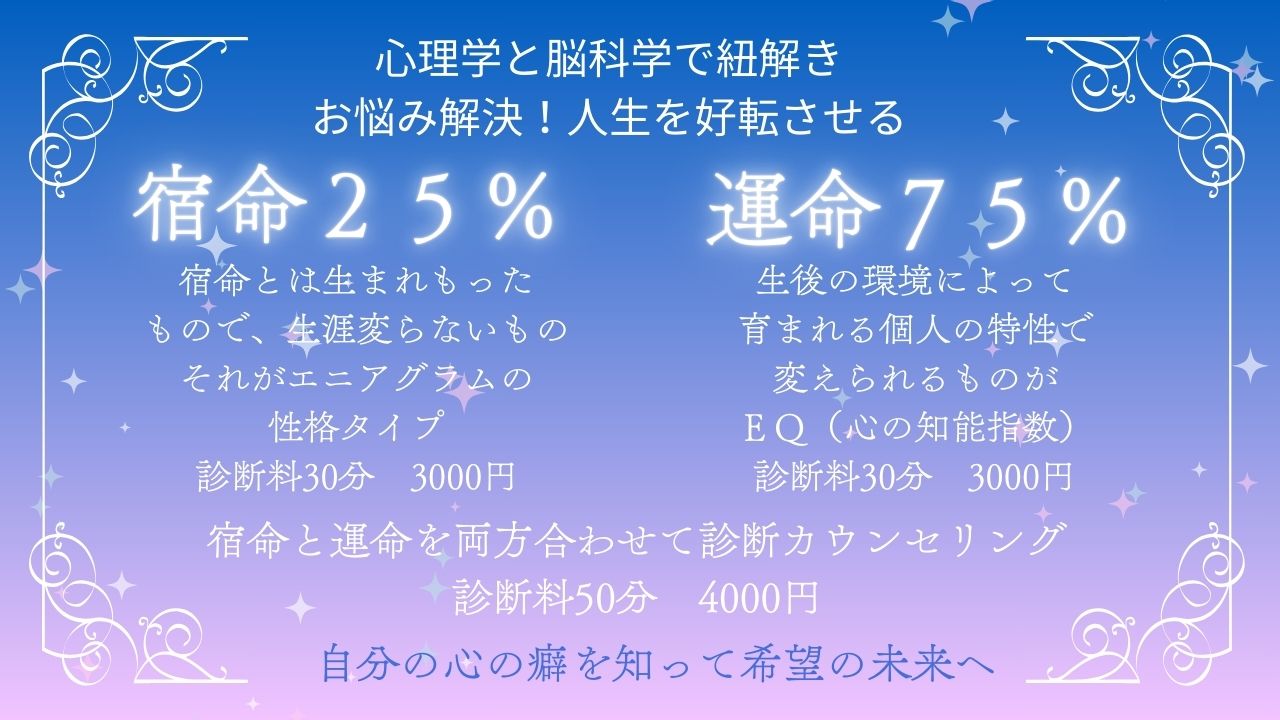

そのためには、エニアグラムがとても役立つツールとなります。

エニアグラムについては、宿命として診断するサービスを行っています。

宿命と運命を占いではなく心理学と脳科学で明らかにしていきます。

エニアグラムとEQ(心の知能指数)で診断(数値化)していきます。

宿命エニアグラムと運命EQの診断の詳細・お申込はこちらからどうぞ!

こちらの記事も参考に>【摂食障害】親子の愛のやり直しで摂食障害を治す方法とは?

親子の愛のやり直しで摂食障害を治す方法とは?

もしあなたが、本格的に不眠症や過食・摂食障害を何とかしたい!!と思っているのなら、、、

ぜひ「最新版摂食障害克服ハンドブック」を手に入れてください。

▼こちらの公式LINEからお申し込みください(無料です)

この摂食障害克服ハンドブックでは、12年の経験と1,000人以上の摂食障害の方々へのサポートを通して培った「摂食障害を克服する方法」を

無料で手に入れることができます。

摂食障害や拒食など「摂食障害」って結局何なの!?ということが分かれば、克服する方法も見えてくるはずです。

さらに、SINBI代表カウンセラーとの無料電話相談がご利用いただけます。

自分の状態を専門家に聞いてもらうだけでも心が軽くなる場合がありますよ。

【書籍紹介】

心を強くする心理カウンセリング SINBI

代表カウンセラー福山 裕康の著書

「ハートを開けば摂食障害は治る!Ⅰ 」

アマゾンで無料でご覧いただけます。